随全球化进程的推进,生物入侵 ( biological invasion )的现象越来越普遍,被认为是严重威胁全球生物多样性的主要原因之一。2019年5月,经132个成员国的代表审议,由联合国发布的《生物多样性和生态系统服务全球评估报告》指出,外来物种入侵已成为过去50年对全球生态系统产生严重影响的五大因素之一。同时外来物种入侵往往伴随着强烈的化感作用,入侵藻具有破坏生态环境、对海洋生物及人类毒害作用、影响生物多样性等危害。

中国已成为世界上生物入侵威胁和损失最严重的国家之一。在“世界自然保护同盟”公布的全球100种最具威胁的外来物种中,在中国被发现的最具威胁的物种超过50%。2009年强壮硬毛藻( Chaetomorphavalida )被首次报道认定为中国入侵种,入侵途径尚未明确6]。硬毛藻属主要分布在大洋洲的澳大利亚、新西兰、菲律宾可以及斐济等地。目前,在中国报道其常年滋生于辽宁、山东沿岸的渴湖、海水养殖区域,每年5-9月大规模暴发,形成可达30 cm厚的藻垫遮挡光照,腐烂变质后致使水质恶化并造成经济损失。邢荣莲等研究发现该藻除了有性生殖和无性生殖之外,还有着高效的营养生殖方式,具有生长快、繁殖能力强、低营养盐吸收策略等入侵生物的显著特点 ,并且作为一种暖水性种,存在向南扩散暴发的可能。通过对暴发区域和非暴发区域生物种群结构组成研究发现,两个区域浮游植物的群落结构和演替存在显著差异,暴发区群落 多样性和均匀性降低,严重影响水域生态系统生物多样性,因此,该藻生长过程除了在空间、营养方面与浮游植物存在竞争之外,也很可能在生物间相互作用方面与其他藻类之间存在不同程度的化感作用。

Ricel首次强调了化感作用是通过向环境释放化学物质,对周围微环境区域内的其他生物产生直接或间接、促进或抑制作用。程萌研究发现入侵植物喜旱莲子( Alternantheraphiloxeroides )乙醇浸提物对铜绿微囊藻( Microcystisaeruginosa )的生长有明显的抑制作用。互花米草作为我国滨海湿地分布最为广泛的入侵种[18] ,其凋谢物水浸液被报道对中肋骨条藻有明显的化感抑制作用,因此,大多数入侵生物通常会对入侵环境的生物产生化感作用。作为我国入侵生物一强壮硬毛藻 ,已多有报道分布于我国北方沿海相对静态水域,时有暴发,其在环境中如何影响其他生物,以及这种影响是如何产生的还不明晰,亟需补充对其入侵生长过程中化感作用的研究空白。

小球藻( Chlorella sp. )是地球进化过程中出现最早的生物之一,具有分布广、种类多、繁殖速度快和生长周期短等特点,能够快速响应水体环境变化,通常被用作化感效应研究的模式物种。新月菱形藻( Nitzschiaclosterium )为暖温性、咸水种或半咸水种藻类植物,我国各 海区均有出现,两种微藻均是常见优质饵料藻。因此,选择这两种典型微藻作为受试对象,研究强壮硬毛藻对它们的化感作用,深入认识该入侵藻的存在对其他藻类的生长是否存在影响。

本研究在共培养条件下,测定不同生物量强壮硬毛藻对两种微藻的细胞形态、生物量、生长抑制率、 超氧化物歧化酶( SOD )活性、丙二醛(MDA)含量以及叶绿素a ( Chl-a )含量的变化,探讨该藻对小球藻、新月菱形藻的化感作用,有助于减少我们对该入侵藻化感作用的认识空白,丰富对该入侵藻危害的认知,不仅为进一步化感作用研究提供思路方向 ,也为评估其入侵程度、对生态多样性影响等提供参考依据。

取小球藻和新月菱形藻各300 mL分别放入规格为500 mL的锥形瓶,最终密度为( 1.50*106+0.5*106 ) cells.mL-1.根据野外实地考察,分别加入鲜重为1、2.5、4 g强壮硬毛藻,分别记为低、中、生物量组,不加入的为对照组。每组设置3个平行实验组。

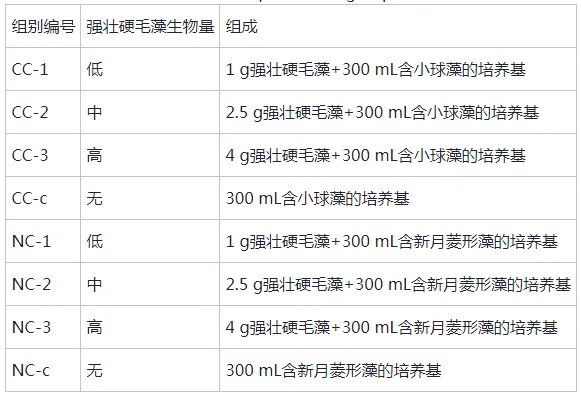

表1 实验组设计

同1.1的培养条件下,保证光照稳定一致,氧气充足的情况下静置培养,连续培养14d。分别在第1, 3, 5, 7 ,9, 11d上午8点- 10点定时取样30 mL ,每次取样后向培养瓶中补加30 mL的f/2培养基,保证藻类试验过程中营养充足。观察藻细胞形态变化,测定并计算微藻生物量、生长抑制率、SOD、 MDA、叶绿素a指标的含量变化。

2.1微藻形态的变化

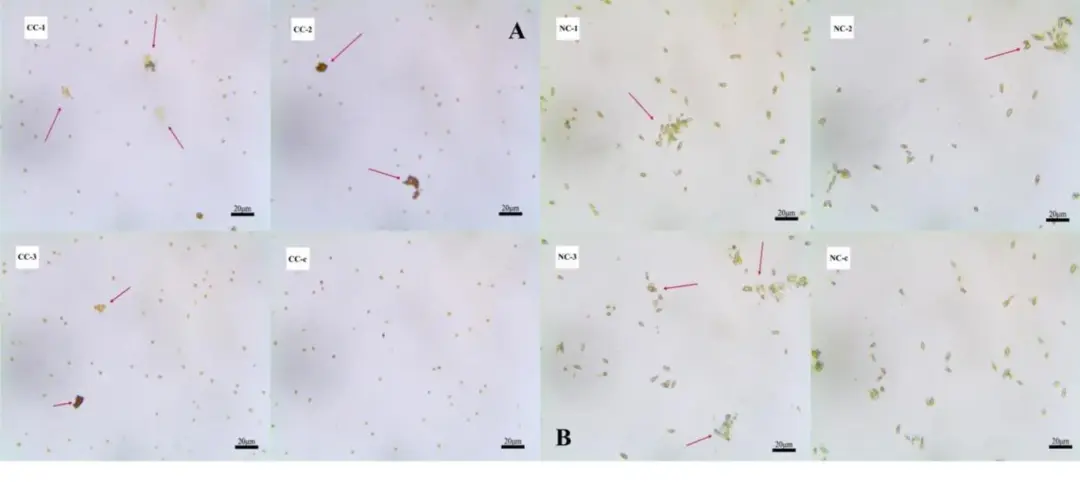

第9 d两种微藻处理组均出现了明显的群聚现象(图1)。中,小球藻处理组藻细胞出现了明显的细胞破裂、细胞边缘模糊,叶绿体溶解现象,对照组个体形态完整,细胞饱满。新月菱形藻细胞相较小球藻更完整。

图1 第9 d小球藻( A)和新月菱形藻(B)形态

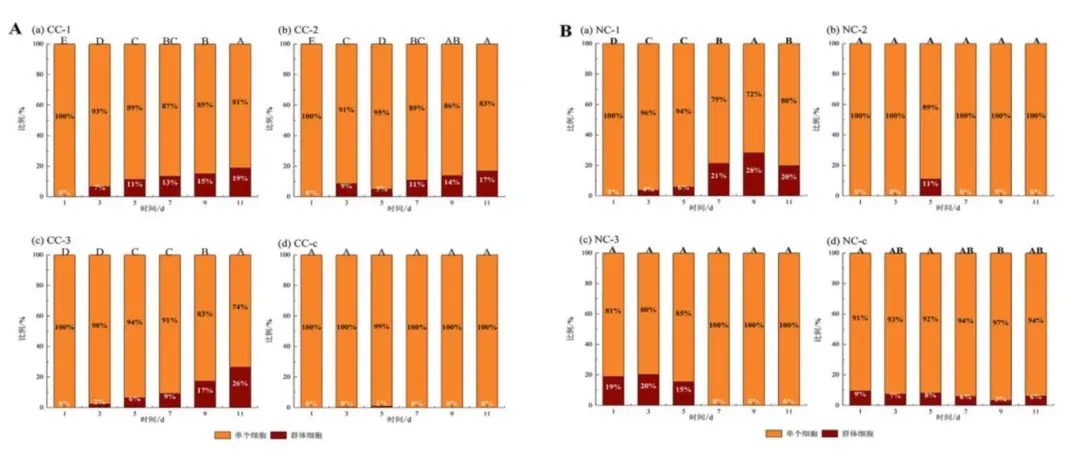

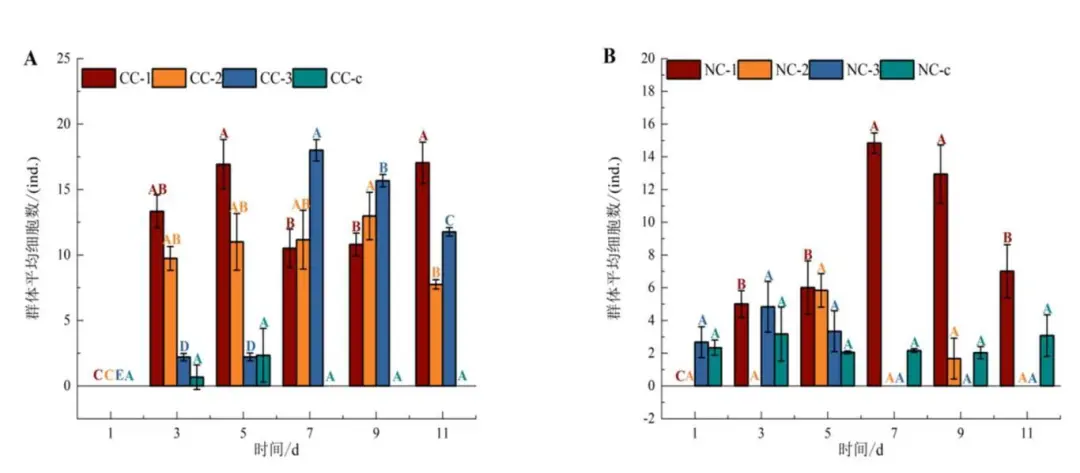

红色箭头指向为群聚形态The colony is pointed by red arrows随培养时间的延长,处理组小球藻出现了极显著的群聚现象,且群体比例不断上升(图2A, P<0.01 )。低生物量的强壮硬毛藻共培养条件下,第3 d小球藻开始团聚, 5 d后大群体裂解为体积更小数量更多的群体,培养结束时仍有超过15%的群体,平均细胞数约为15 ind.以上(图2A(a) ,图3A) ;当强壮硬毛藻生物量增加至4 g时,群体在第7 d体积最大,群体平均细胞数为( 18+0.82 ) ind. ,第11 d群体比例超过了25%,与对照组相比差异极显著(图2A(C) ,图3A, P<0.01 )。

培养期间新月菱形藻形态变化见图2B、图3B。1 g藻量共培养下, 新月菱形藻不断团聚,第7 d后大群体逐渐崩解为更小更多的群体(图2B(a),图3B) , 随强壮硬毛藻生物量的增大,藻细胞在0~3 d迅速形成许多8个细胞以内的小群体, 3 d后群体变小变少,团聚现象不明显(图2B(C) ,图3B , P>0.01 )。

图2 小球藻( A)和新月菱形藻(B )群聚形态比例变化

图3 小球藻( A)和新月菱形藻(B )群体平均细胞数变化

2.2微藻生物量及生长抑制率的变化

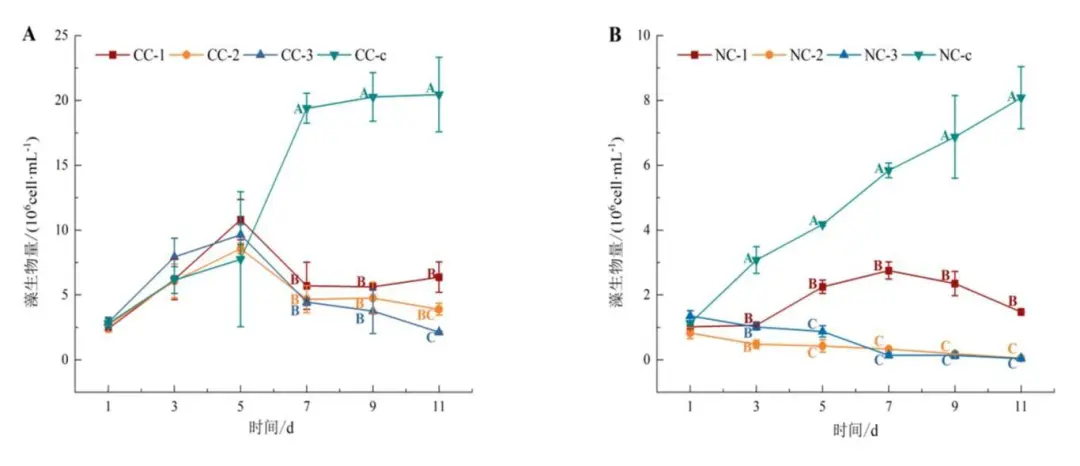

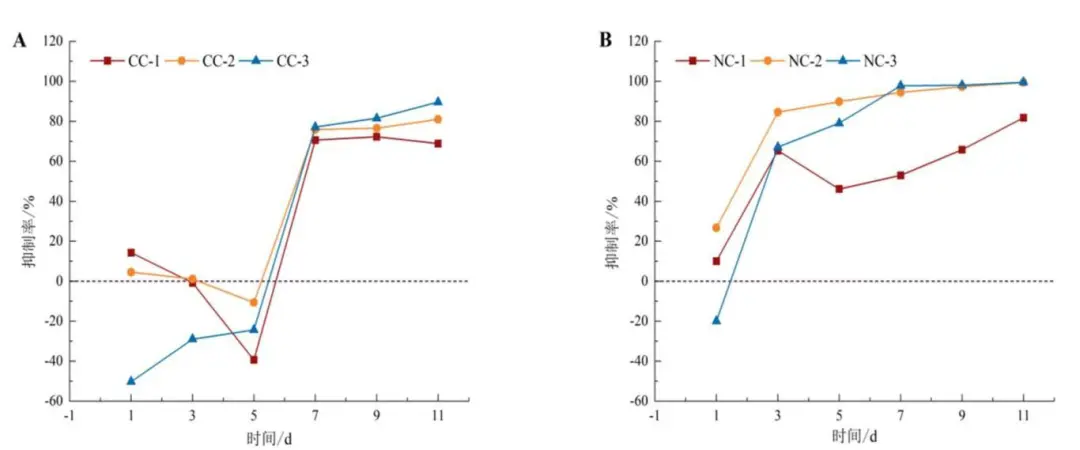

培养第7 d后小球藻3个处理组的生物量与对照组相比下降极显著(图4A, P<0.01) , 抑制效果明显(图5A) ,随强壮硬毛藻生物量的增加,11 d各组生物量间显著( P<0.05)。3个处理组的生物量在0-5 d不断上升达到最大值,之后逐渐下降。藻量为1 g时,第9 d小球藻达到最大抑制率( 72.24+0.001 ) %;当藻量增加至2.5g、4g时,最大抑制率均达到了80%以上。培养第3 d新月菱形藻处理组与对照组间生物量差异极显著(图4B , P<0.01) , 当藻量为1 g时,新月菱形藻生物量呈先上升后下降的趋势,第7 d达到最大值,为( 2.75*106 +0.27*106 ) cells/mL ,与其他组有极显著差异( P<0.01)。强壮硬毛藻对新月菱形藻的抑制效果相比小球藻更强烈,且随着强壮硬毛藻生物量的增加抑制率增大,培养结束时最大抑制率接近100% (图5B )。

图4小球藻( A)和新月菱形藻( B )的生物量的变化

图5 小球藻( A)和新月菱形藻(B )生长抑制率的变化

2.3微藻SOD活力的变化

共培养第3 d起,小球藻的SOD活力呈“低促高抑”的浓度效应(图6A)。当藻量为1 g时,小球藻SOD活力值不断上升,11 d达到最大值( 1.71+16.6) U.10-4。当藻量为2.5 g时,小球藻的SOD活力值培养期间均低于对照组。对于4 g藻量的处理组,培养5 d后与其他组差异极显著(P<0.01) ,小球藻的SOD活力值不断下降,培养结束时几乎检测不到SOD活力值。

相同培养时间内,强壮硬毛藻不同生物量对新月菱形藻SOD活力变化影响存在极显著差异(图6B , P<0.01)。1 g藻量的处理组在培养过程中与对照组无显著差异( P>0.05)。当藻量增加至2.5 g时活力值反而上升,最大值是其他组的近4倍( P<0.01 )。达到4 g藻量时活力值不断降低, 5 d后难以检测到活力值。

图6 小球藻( A )和新月菱形藻(B) SOD含量的变化

2.4微藻MDA含量的变化

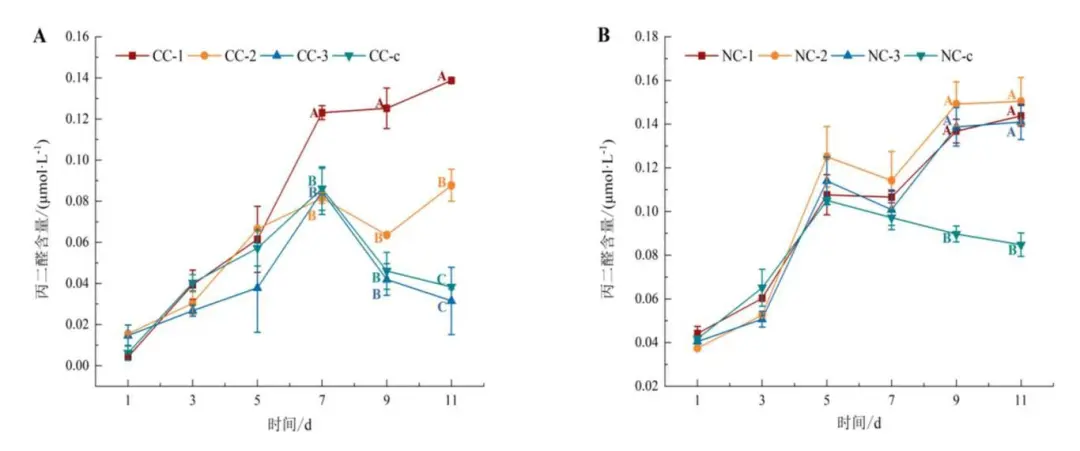

共培养7 d后,对于1 g藻量的处理组,小球藻MDA含不断增高,最大值为( 0.139+0.001 ) μmolL-1 ,与其他组差异极显著(图7A, P<0.01 )。藻量为2.5 g的处理组MDA含量同样高于对照,第11 d达到最大,最大值为( 0.088+0.008 ) umolL-1,是对照组的2.32倍( P<0.01 )。当藻量为4 g时,小球藻的MDA含量在培养前7 d不断上升, 7 d后含量下降,培养结束时MDA含为( 0.032+0.016 ) umol:L-1 ,仍然高于初始值。

新月菱形藻处理组MDA含量在培养期间总体呈升趋势,与对照组相比差异极显著(图7B , P<0.01 )。随强壮硬毛藻生物量的增加, 11 d各处理组MDA含星分别为( 0.143+0.005 ) μmolL-1、( 0.150+0.010 ) μmolL-1和( 0.140+0.008 ) μmol-1 , 分别为对照组的1.79、1.88、 1.75倍。

图7 小球澡(A)和新月菱形澡(B)MDA含量的变化

2.5微藻叶绿素a含量的变化

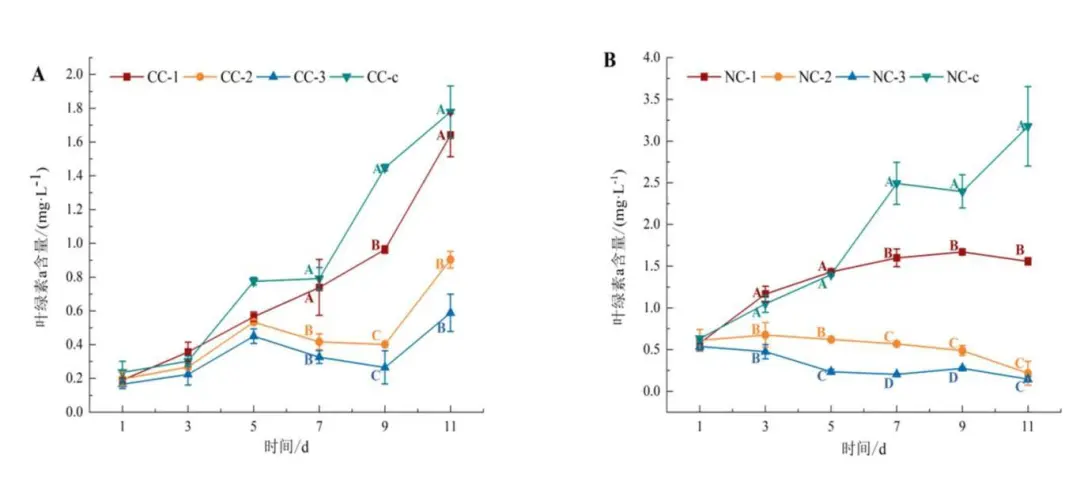

在培养期间,两种微藻的处理组叶绿素a含量均低于对照组,高于初始值(图8)。随培养时间的延长,小球藻各组叶绿素a含量不断上升,第7 d后不同强壮硬毛藻生物量影响下小球藻叶绿素a晗量差异极显著( P<0.01)。藻为4g时,11 d达到最大值( 0.59+0.11 ) mg-L-1 ,仅为对照组叶绿素a晗量的三分之一(图8A, P<0.01 )。

新月菱形藻叶绿素a含量相比小球藻受影响更明显(图8B) , 培养7 d后各组叶绿素a含量差异极显著( P<0.01)。藻量为1 g时,新月菱形藻的叶绿素a晗量缓慢_上升,随强壮硬毛藻生物星的增加,叶绿素a含量不断下降,最小值为( 0.144+0.032 ) mg:L-1 ,与对照组差异极显著( P<0.01 )。

图8 小球藻( A)和新月菱形藻(B )叶绿素a含量的变化

3.1共培养对两种微藻形态的影响

研究发现,浮游藻类为了规避被周围环境中捕食者捕食的风险,减少与水生植物竞争营养、光照等共同资源而采取了诱导防御的进化策略。

团聚是浮游植物的诱导性防御中-类重要的形态变化方式。本研究中通过对两种微藻生长过程中的细胞形态变化观察,发现小球藻及新月菱形藻在单独培养的情况下多以单细胞形式存在,很少团聚形成群体;而共培养条件下的小球藻形成大量体积较大的群体,随培养时间的推移逐渐裂解为更小更多的群体或单个细胞,新月菱形藻群体随强壮硬毛藻生物量的增大逐渐崩解为单个细胞,学者常孟阳研究中也发现了类似的现象。有研究认为浮游藻类的团聚可能是某些因素诱导胞外多糖增加,进而粘结细胞。本研究中强壮硬毛藻促使两种微藻聚集的现象,推测共培养体系中可能存在可以改变浮游藻类彩态的物质,可能的物质原因值得深入研究。强壮硬毛藻共培养对小球藻的形态影响要强于对新月菱形藻的影响, 这能是浮游藻类的结构不同造成的,新月菱形藻拥有高度硅质化的细胞壁,所以小球藻抵御能力较新月菱形藻弱。

3.2共培养对两种微藻的生物量影响

抑制率通常作为反映微藻生长状态的重要指标,能够直观的表达处理组与对照组之间的差异。许多研究中发现大型藻类对微藻的抑制率在40%~95%之间。对比可以发现,本研究中强壮硬毛藻对两种微藻有着较为强烈的抑制作用,且这种抑制作用随强壮硬毛藻生物量的增加而增强,促使藻细胞裂解死亡速度加快,李小路在对金鱼藻和铜绿微囊藻共生体系的研究中也有相似的现象。

研究发现,很多化感物质都会导致细胞破裂[40。本研究中这种大型藻对微藻强烈的生长抑制作用通常被认为是化感物质引起的。因此,对于强壮硬毛藻作用于两种微藻的化感物质的分离与鉴定是下一步亟需进行研究的内容。

3.3共培养对两种微藻SOD酶活性和丙醛含量的影响

SOD酶是抗氧化系统中一种重要的清除酶,而抗氧化酶系统又是研究中常见的化感物质作用靶点,因此在化感研究对其的研究是非常有必要的。丙二醛作为膜脂过氧化的次生代谢产物,能够使膜基因整合成分的表达降低,抑制蛋白质的合成。SOD酶活力值和MDA含量的变化可反映膜结构的破坏程度 ,藻细胞受到环境压力的胁迫损伤程度。以往研究发现正常生长的植物活性氧( ROS )的产生与清除处于动态平衡, 本研究中低生物量的强壮硬毛藻会刺激小球藻的SOD酶清除藻细胞内过多的活性氧,来维持藻细胞内活性氧含量的平衡。随强壮硬毛藻生物量的增加,藻细胞受到严重胁迫,体内ROS的增加超过了正常的歧化能力,过量的ROS抑制SOD等清除酶活性。这一现象在对铜绿微囊藻、水华鱼腥藻等藻的胁迫效应研究中也有发现,清除酶SOD、POD和CAT活性呈现先升高后下降。共培养期间两种微藻处理组MDA含量不断上升也说明了脂质过氧化作用加剧,细胞膜系统受损,最终导致细胞死亡。本研究中随培养时间的延长,小球藻MDA含量反而下降,在研究中也发现了活性较强的化感物质对羟基苯甲酸和阿魏酸对水华鱼腥藻有同样的变化趋势,推测是是藻细胞破裂死亡速度加快造成的。

3.4共培养对两种微藻光合色素的影响

藻细胞中叶绿素a含量的变化-定程度上反应了藻细胞的生长状态和光合作用变化,实验室研究水体中浮游植物叶绿素a与生物量一般呈显著正线性相关关系。研究发现,小球藻捕光天线系统是某些化感物质的作用靶点 ,且叶绿素a是藻细胞捕光系统中起主要作用的光合色素。本研究中,两种微藻处理组叶绿素a含量均低于对照组,其中强壮硬毛藻共培养 下新月菱形藻叶绿素a变化更敏感。研究表明,香菇草根部浸提液可以促进藻类叶绿素a的降解,在对于化感物质的研究中, N-苯基2-苯胺作用于小球藻时,叶绿素含变化与本研究相似。有些化感物质可以通过破坏藻类的叶绿素,减少藻类的同化产物从而抑制藻类的生长。由此可见,共培养体系内可能产生了某些化学物质,对两种微藻叶绿素a降解具有促进作用,或抑制叶绿素a的合成,进而影响两种微藻的正常生长,这些都是令人感兴趣的研究方向。

3.5展望

本研究从细胞形态、生理指标、光合色素等方面发现了强壮硬毛藻对两种常见微藻存在强烈的化感抑制作用,因而引起化感抑制作用的物质和机制是值得进一步开展研究的,而且不同生长季节、不同生长阶段的强壮硬毛藻的化感物质抑制程度、对其他微藻甚至是大型海藻、水生生物的影响都有待开展研究。深入研究强壮硬毛藻的化感作用,对正确认知其入侵危害等方面有着重要的参考意义。

共培养期间,两种微藻均出现了不同程度的群聚现象,且强壮硬毛藻共培养对两种微藻的生长都有明显的抑制效果,其中强壮硬毛藻对新月菱形澡生长抑制效果更明显。该入侵藻对两种微藻的化感作用主要通过破坏活性氧平衡,抑制抗氧化系统中SOD酶活性,加剧膜结构的氧化损伤程度,通过抑制或降解光合色素叶绿素a ,对光合系统也造成了一定影响,最后导致藻细胞破裂死亡,其中新月.菱形藻光合色素含量受影响更严重。综上,强壮硬毛藻对两种微藻有明显的化感作用,后续将利用该藻滤液培养的方式,排除可能的遮光影响进一步 确定实验结果,并对可能含有的化感物质进行分析。本研究对丰富强壮硬毛藻入侵危害的认知,对评估其生态危害、对生物多样性影响等提供参考依据。

文章来源:

仅作科普 侵删